介護保険対象工事

1.各所手すり取付工事 2.各部屋の段差・玄関から道路までの通路の段差の解消 3.床や通路面の材料の変更 4.引き戸などへの扉の変更 5.洋式便器などへの便器の交換 6.1~5の工事に付帯して必要となる工事 |

1.手すり取付工事

手すりの取り付け

手すりの設置は歩行や階段昇降時の転倒防止、出入り口や立ち座りを補助するために適切な位置に手すりを設置します。体格や障害に合わせた高さや角度、次の動作に移りやすい支点を考慮します。

また、空間に合わせた色みや素材を使い、なるべく生活の一部として統一感の出るように心がけています。

■廊下手すり工事

転倒予防・移動・移乗補助の目的として設置することが条件です。

■ 浴室/トイレ/玄関、手すり工事

事故防止や立ち座りなどの動作の補助となることが目的です。

2.段差の解消

床段差の解消

日本家屋は、障害をお持ちの方や高齢者になるにつれ、各部屋の段差や玄関の大きな段差が生活の妨げとなっています。また、車いすでの移動もスムーズに行えない、自立できる場所も介護が必要になってしまうことがあります。

住み慣れた家でも、ちょっとした段差でつまづいたり、引っかかるなどけがにつながる事故は意外に多いのです。

■部屋と廊下の敷居の段差

補助歩行器や車いすの方の移動をスムーズにできます。

■浴室/トイレ/玄関の段差

躓きや上り下りが難しくなってきた方が安心して移動できるようになります。

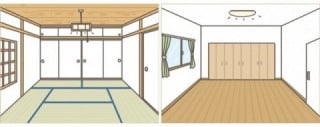

3.床/通路面の材料の変更

畳からフローリング/浴室の床や外通路の舗装材料の変更

「畳の床が滑りやすい」、「お風呂の床が滑る」、「玄関前の舗装が滑る」が足腰の老化や障害を持つ方の生活でヒヤッとする要因の一つです。畳からフローリングに変更、お風呂や舗装は、滑りにくいもの凹凸のついたものなど、工夫をすることで不安を解消し、安心して生活を送ることができるようになります。

4.建具/扉の交換

開き戸から引き戸/アコーディオンカーテン/折り戸への変更

開閉の際の身体の移動や戸の幅取り、車いすの方の移動が扉の変更をすることにより、スペースの確保や移動がスムーズになり、生活する上で快適になります。また、戸車交換やドアノブ交換も支援の対象になっています。

扉が内開きになっていませんか?

トイレでは、中で緊急事態が起きた時、外から開けられなくなり大変危険です。引き戸に変更することにより手すりにつかまりやすい、介護がしやすいという安全面を考慮することができます。

5.洋式便器に交換

洋式便器などへの取替/便器の位置や向きの変更

トイレは、洋式便器に変えることで身体の負担を減らし、清潔感を維持しやすくなります。また、介護者の負担や安全面を考慮し、位置や向きを変えることでスペースの確保、手すりとの位置において使用しやすくなります。

トイレは、洋式便器に変えることで身体の負担を減らし、清潔感を維持しやすくなります。また、介護者の負担や安全面を考慮し、位置や向きを変えることでスペースの確保、手すりとの位置において使用しやすくなります。

TEL.

0120-559-454